役に立つライフハック

ビジネスパーソン必携!?

AIボイスレコーダーはどこまで仕事をしてくれるのか

近年、ChatGPTをはじめとするAIサービスの進化が多方面で注目を集めている。画像の生成、さらには動画に至るまでAIで自動的に創作できるとあり、大幅な省力化が行えるようになってきた。さまざまなサービスや機器が登場しているが、初心者でも使いやすいのがAIボイスレコーダーだ。テクノロジージャーナリストとして、自分自身の記事執筆にも生成AIを活用しているという本田雅一さんにAIボイスレコーダーの魅力、使い方を聞いた。

Text:Masakazu Honda

Photo&Movie:Takuto Sawada

Edit&Movie Direction:Misa Yamaji(B.EAT)

PLAUD NOTEで創る新しいワークスタイル

今、にわかに注目されている“生成AI”と呼ばれるジャンル。興味はある一方で「自分自身の仕事にどう使いこなせばいいのか」という戸惑いを感じるビジネスパーソンも少なくない。初期のAIチャットサービスでは質の低い回答が見られたこともあり、安心して使えないのではと懸念する読者もいるはずだ。

しかしテクノロジージャーナリストとして、自分自身の記事執筆にも生成AIを活用しているという本田雅一さんは「生成AIも利用目的ごとに簡単に使えるように進化し始めている」と話す。

そんな本田さんがこの半年、手放せずにいるのがOpenAI社の生成AI技術を簡単に利用できるAIボイスレコーダー「PLAUD NOTE」だ。

“録音する”だけのシンプルなハードウェアでありながら、スマートフォンと連携することでAIと自然に連携し、会議の文字起こしから要約、さらには今後必要となるアクションや未解決のテーマといった要点の抽出までを自動化。煩雑な情報の整理をAIに任せることで、記事の品質に集中することができるという。

そんな本田さんに、AIボイスレコーダー「PLAUD NOTE」を使った新しいワークスタイルについて話を伺った。

―― 本田さんが専門としているテクノロジー業界ではAIの活用が急速に進んでいますが、ご自身も仕事の中で活用しているのですか?

本田:もちろんたくさん使っています。AIは雑多な情報を数多く与えると、それらの情報がどう関係しているのかを探り、それらしい情報に仕上げてきます。もちろん間違っている可能性もあるのですが、自分自身が取材をしたり調べている範囲であれば、AIが提案する内容を把握することは可能ですし、むしろ自分自身で気づいていない情報の結びつきに気づきを与えてくれることもあります。そうした部分は、ジャーナリストとして情報を集めている中で極めて有用。これは一般のビジネスパーソンでも同じではないでしょうか。

―― 具体的にどういう部分で有用なのでしょうか?

本田:例えばミーティングでいろいろな人がいろいろな視点や考えで話をしている。また、同じテーマで異なるパートナーと話をしている。そんなさまざまな会議の情報をAIに処理させると、それらの多様な意見をまとめていくつかの傾向を出してくれたり、異なる意見のようでありながら、実は本質的に同じだったりする内容を指摘してくれます。一方で、実にさまざまな可能性があり応用範囲も幅広いため、その仕組みを理解していない場合は、使いこなすまでに少し時間がかかるかもしれません。画像や動画の生成、文章の添削、アドバイスの提供など機能はいろいろあっても、まだ成熟しきっていないAIならではの誤回答も目立ちます。結局、「どこから手を付ければいいのか?」と悩む人が多い印象です。

―― そうした背景をふまえ、本田さんがビジネスパーソンにおすすめなのが、AIボイスレコーダー「PLAUD NOTE」なんですね。

本田:半年ほど前に「PLAUD NOTE」を紹介されたときには、なぜクラウドで提供されるAIサービスを、わざわざ独立したハードウェアを通じて使わなければならないのか少し疑問に感じました。

何しろ我々が日常的に使っているスマートフォンには録音する機能がありますからね。

しかしこの製品の素晴らしいところは、アプリを通じてクラウド上のAIサービスを使いこなし、ノウハウなしで効率的に利用できることです。背景で動作しているAIサービスはOpenAI社の技術ですから精度や信頼性も高い。

アプリの完成度も高いため、会議やセミナーを録音すると、自動で文字起こしをし、話の要約までしてくれる。従来のボイスレコーダーは音声を確認する作業に時間が必要でしたし、文字を起こすためには、外部の業者に頼むなどコストも必要でした。しかしこの製品はそうしたコストや時間といった手間がまったく必要ありません。実際に使い始めたら、仕事の効率だけでなく、仕事の進め方そのものが変わります。

―― 具体的なハードウェアとしての特徴は?

本田:操作がとてもシンプルです。ボタンを長押しすればすぐに録音が開始されます。複数マイクを搭載しているので、広い部屋の遠い発言もしっかり拾ってくれますし、背景ノイズを分離して除去してくれます。薄型のため、スマートフォンの背面に貼り付けて持ち歩けますが、通話を録音するモードに切り替えれば通話内容の録音も可能。64GBの大容量メモリーに30時間連続録音・60日連続スタンバイという使い勝手のよさもあり、いつでも録音できる安心感は専用デバイスならではですね。切り替えスイッチと録音ボタン以外の操作はなく、使い方はとても簡単です。

製品発表会のまとめから会議の議事録まで使い方はさまざま

―― 本田さん自身は、どのように使っていますか?

本田:私はテクノロジージャーナリストなので、新サービスや新製品発表の場を録音して「PLAUD NOTE」に文字起こしと要約をやってもらいます。最近だと「音声トリミング機能」を利用して、講演冒頭の雑談や会場アナウンス部分を切り落としてからテキスト化するので、かなりスムーズになりました。

こうした発表や講演の内容は、あらかじめ構造化されていて、きちんと結論が導き出されていることが多いですから、AIは極めて論理的にわかりやすく発表された内容を整理してくれます。また間違いもほとんど見られません。固有名詞などは不得意ですが、それらは自分自身で把握しているので、問題なく利用できていますね。新しく入ってくる情報を処理し、噛み砕き、自分の意見として発信することにエネルギーを集中できるため、記事の品質そのものの向上にも役立っていると感じています。

―― 海外での取材や日常的なアイデアのメモにも使っているのですよね。

本田:常に手元に置いて思いついたアイデアを口頭で次々と録音するという使い方もしています。何度も話しているうちに、考え方に揺れが起きたり、少しずつ変化したりといったことが起きると思います。でもあまり気にせずに思いついたことを次々に録音しておくのです。それら複数の録音をひとつにまとめる機能がありますから、ひとつの情報として、まとめて要約をさせると自分自身では結論がなかなか出せなかったテーマに関して、AIが気づきをもたらすことも多いのです。また外国語で文字起こしした内容について、日本語で要約をレポートさせることも可能です。言語の壁を容易に超えられる点は、生成AIの大きな利点のひとつですね。

―― アプリやAIの進化で、さまざまなシーンで使えるようになったのですね。

本田:ただの録音だけでなく、「PLAUD NOTE」の真骨頂は文字起こしをした情報を要約したり、話題として登場した議題を分類、構造化したりする点にあります。

また、文字起こしをされた話題の中から、テーマごとに分類し構造化したうえで、それぞれの中で行われている提案や、それに対する結論などが自動的にまとめられます。未解決のテーマや、今後何かを行う必要がある話題については、それぞれ箇条書きなどでAIがユーザーに提案してくれます。これらは要約の最後の部分に添付されるようになっています。

―― なるほど。ただ要約するだけでなく、課題も見つけてくれる。

本田:要約は録音した内容を簡単に知るためにとても便利なものですが、この未解決のリストや今後しなければならないアクションリストの作成は、従来の会議システムにはなかった大きな価値だと思います。似たような機能が会議システムにも搭載され始めていますが、パーソナルな録音機器でそれが利用できるのは大きな武器といえるのではないでしょうか。

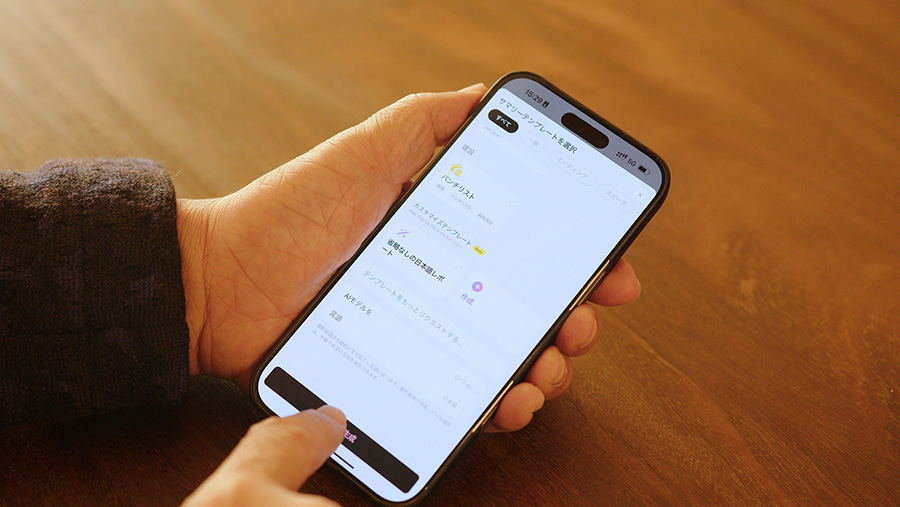

テンプレートもさまざまな形式が随時追加されています。対談形式の要約を想定した「面接」「インタビュー」「パネルディスカッション」、医療現場向けのプロフェッショナルなテンプレートなどもあります。医療現場のテンプレートも患者とのやり取りや専門用語に配慮した作りになっています。今後はいろいろな業種のプロが使えるようにアップデートが続けられるようですよ。

―― アプリにはオプションの有料サービスがあるようですが。

本田:品質面でオプションサービスの加入による変化はありません。どんな場合でも同じAIサービスを活用して処理していますから、毎月の加入料を支払わなくとも質が下がることはありません。製品ハードウェアには、毎月300分の文字起こしサービスがセットになっています。この時間内であれば文字起こしが可能ですし要約も行うことができます。オプションのサービスを用いれば、年間12,000円(月額1,000円相当税込み)で月に1,200分まで文字起こし可能な録音時間が拡張可能です。会議などが多い人は300分の時間はあっという間に使い切ってしまうと思います。その便利さを知ってしまうと、ありとあらゆるコミュニケーションを音声で録音したくなってしまうので、毎月のオプションサービスは必須だと考えた方がいいと思います。

―― 最後にAIに苦手意識を持っている人や、これから購入を考えている人へのメッセージをお願いします。

本田:やはり「PLAUD NOTE」のよさは、“AIを使っている”という意識を強く持たずにスタートできることだと思います。単純に「録音ボタンを押す」という行為から始められますし、今では音声インポートやトリミングといった周辺機能まで充実しました。会議や打ち合わせなどでまずは録音してみる。そしてアプリで“文字起こし・要約”を試してみると、どこまで使えるかを実感できるでしょう。慣れてきたら「Ask AI」でより深い情報抽出もできますし、カスタムテンプレートにも挑戦できるようになるでしょう。現在の生成AIがもたらす恩恵を体感するうえで、とてもハードルが低い製品だと思いますね。

新製品としてウェアラブルタイプの品も登場しています。機能的にはほとんど変わりませんが、スマートフォンに装着できないため、通話録音モードはありません。どちらが良いかは利用スタイルによると思いますので、好みによって選ぶとよいでしょう。

「まずは会議やセミナーを一度録音してみる」――その一歩が、あなた自身のAI時代の新しい仕事スタイルを切り開くきっかけになるかもしれない。ぜひ、その革新性と使いやすさを実際に体験してみてはいかがだろうか。

お問い合わせ

公式サイト:https://jp.plaud.ai/

PLAUD Japan 公式LINE:https://lin.ee/Cbsh7cZ

メールアドレス:support-jp@plaud

Access to moment DIGITAL moment DIGITAL へのアクセス

認証後のMYページから、デジタルブック全文や、

レクサスカード会員さま限定コンテンツをご覧いただけます。

マイページ認証はこちら※本サービスのご利用は、個人カード会員さまとなります。

ログイン後、moment DIGITALのリンクまたはバナーをクリックください。

※バナーイメージ

※バナーイメージ