Only one item

人生を豊かにする

オーダーメイドの職人もの

ものづくりという行為は、思考と同じく人間特有の営みであり、根源的なもの。日本人は古来、その能力を育み、今日では世界有数の「ものづくり大国」として存在感を示しています。開国後、日本を訪れた西洋人を驚かせた伝統工芸品の繊細な美意識、そして大正時代の民藝運動で見出された生活道具のなかにある“用の美”。それらを日々生み出しているのが、市井の職人たちの手仕事です。そこで今回、常に上質なものを追い求めるmoment読者の方々に、プロフェッショナルの卓越した技術と想いを宿したオーダーメイドの逸品を通して日本の手仕事の魅力をお届けします。

暮らしのなかで輝く手縫いの“ビスポークシューズ”

「ビスポーク」とは「bespeak(何かを語る)」の語源の通り、作り手と顧客が対話をしながら作るカスタムメイドのこと。スーツ発祥の国、英国で頻繁に用いられ、その中でも、「ビスポークシューズ」の革靴は王侯貴族や特権階級の人々に愛されてきました。現在も一流の英国紳士の身だしなみに欠かせないマテリアルです。

「ビスポークシューズは、一度自分にフィットしたものを手に入れると既成靴が履けなくなる、という感想をよくいただきます」と教えてくれたのは、古都・京都で活動する気鋭の靴職人、曽山健太郎さん。

曽山さんは20代前半で単身渡英し、専門学校で学んだ後、靴職人に師事。独り立ちした後は、ジョン・ロブやフォスター&サンといった世界的なシューメーカーの仕事を請け負い研鑽を積んできた、ハンドソーン(手縫い)の職人です。

その靴作りは、履き手との対話に端を発し、「ラスト」と呼ばれる木型作りから始まります。

「オーダーをいただく際、ただデザインや素材の希望を聞いて採寸するだけでなく、なるべく心を開いていただき、話し方やライフスタイルからどういったものを求められているのかをイメージし、靴に落とし込みます」

左右それぞれで異なる足の形状に合わせ、数値だけに固執せず伸び縮みして動く足を手と目の感覚でとらえて作る、木型から世界にひとつだけのもの。そこから型紙を設計し、革を裁断して漉いた後に縫製へと続くなかで、ハンドソーンならではの技巧は、細部にまで至ります。

「たとえば繊細な革を扱う場合、機械で縫うと力が強過ぎるので型崩れするのが早い。その点手縫いだとひとつひとつ革の質を見極めながら、ゆっくり時間をかけられるので耐久性が強くなる。底付に関しても、例えばウエストに美しいくびれを作る本物のベヴェルドウエストは、機械ではできません。立体的かつ表情豊かに仕上げられるのはハンドソーンならではの魅力です」

職人の手仕事ならではの靴作りは目に見える部分だけではありません。

「例えば靴の中底にアッパー(甲革)とウェルトと呼ばれる棒状の細長い革を巻き付けながら縫う“すくい縫い”など、目に見えない部分も決して手を抜きません。それがお客さまに対する責任感であり、機械ではできないことをする靴職人としての矜持です」

特別な一足ではなく、日々履きつづけることでさりげなく輝いていく靴作りを信条とする曽山さんは、イギリスでの修業時代、30年以上こまめに修理しながら履かれている革靴を何度も見たとか。

「ビスポークシューズは湿気が多い日本でも、丁寧に手入れをすれば20年は履けます。履き心地がよいのは大前提で、靴単体で主張するのではなく、この人お洒落だなと思って足元を見ると、全体のコーディネートのなかできれいに収まっている。そういった靴を作りつづけていきたいですね」

“その人が履いている靴は、その人の人格そのものを表す——”

イタリアで古くから伝わる言い伝えは、上質な靴を仕立てることで豊かになる人間性を表しているのです。

伝統の技術でつくる“書く美術品”

そのルーツは古代エジプト王国で使用されていた葦ペンといわれ、1884年にアメリカで現代のスタイルの原型が生み出された万年筆。デジタル機器の普及により手で書く機会が減った今、違いのわかる大人の嗜好品として、改めてその魅力が注目を集めています。

工芸品のような意匠と細やかな筆記を叶える機能、そして優美な書き心地——。世界のカリグラファーを魅了する日本の手づくり万年筆の魅力を、伝統技術にこだわり続ける「中屋万年筆」に伺いました。

「中屋万年筆」は、日本の三大万年筆メーカーのひとつであり、100年以上の歴史を誇る「プラチナ万年筆」の職人たちが集まり、社内ベンチャーとして1999年に始まりました。

「大量生産品のボールペンが主流の現代で、昔ながらの万年筆の復権と熟練職人の技術を継承するために始めました」と話してくれたのは、ペンデザイナーの吉田紳一さん。

一般的な万年筆は、細かい部分を含めると数百の工程を経て生み出されます。そのなかで要となっているのが、職人による手作業でのペン先調整。

「ペン先の裏に付ける樹脂製のペン芯が蛇腹状になっていることで、出るインクの量が調整される。ここが非常に重要な機能を果たしているので、ペン先とペン芯に隙間が生まれないように、何度もルーペで確認しながら密着させます」

その後、書き手の筆圧や書くスピード、持つ角度、字の大きさなどによって、ペン先に施されているスリットの幅を調整します。この幅の大小によって決まるのがインクの出方です。

「例えば、書くスピードが遅い方や筆圧が強い方はインクが出やすくなるので幅の“寄せ”を強め、逆に早書きなら緩める。その微妙な加減は、書き手のカルテ内容から働かせる想像力と勘、そしてある程度の経験がないとできません」

“寄せ”を調整した後、砥石で研磨しインクの出方や流れをチェック。その細密な手仕事の繰り返しで、ひとりひとりに合った万年筆が完成するのです。

さらに「中屋万年筆」の代名詞である輪島での漆塗りの意匠は、言わずもがな日本固有の伝統工芸。漆で絵や文様を描いた後で金粉や銀粉を散らす「蒔絵(まきえ)」や、貝を彫刻してはめ込む「螺鈿(らでん)」といった代表的な技法だけでなく、極精巧に彫られた「沈金(ちんきん)」や、特殊な「溜透かし(ためすかし)」など、高度なクラフト文化が融合した逸品は、まるで美術品のよう。

「一般的に万年筆は書きにくいというイメージを持たれがちですが、手づくりの万年筆は、届いた状態から書きやすく仕立てられていて、そこに意匠や変わったパーツと組み合わせることで個性的な万年筆をつくることができます。それがなによりの魅力です」

大切な人へ、世界に1本しかない万年筆で、手紙をしたためる。

手書きの価値と喜びをさらに高めてくれる、そんなプロダクトをライフスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか。

繊細な日本料理を支える工匠の技

ニューノーマルなライフスタイルが定着しつつある今、料理を嗜む人が増えています。食事は、エネルギッシュに日々を過ごすための命の源泉。自分のために、そして大切な家族のために仕立てる料理にこだわるのなら、調理道具もハンドメイドの名品を使いたいもの。そこで、伝統と最新技術を融合させた至高の包丁作りを追究する「子の日」の二代目、澤田裕介さんに、手仕事で作られる包丁の魅力について教えていただきました。

刃物には、職人が手作業で作る「打刃物」と、金型で打ち抜いて成形する機械生産があります。プロの料理人の90%以上が手にするのが大阪・堺で600年以上の伝統がある前者の「堺打刃物」。その工程は、鍛冶師と呼ばれる職人が素材を高温で熱し、たたき延ばして鍛える「鍛造」から始まります。

「伝統的な和包丁の素材は鋼。それは叩くことで硫黄などの不純物を追い出し、密度が高まります。そこで肝心なのは温度を上げ過ぎないこと。リーズナブルなグレードのものは1日100本打てますが、弊社の和包丁を担当しているトップクラスの伝統工芸士がつくる最高級品は、1日で1、2本。熱してたたき、冷めたらまた温度を上げる作業を何十回も丁寧に繰り返すことで、高密度かつ高純度の生地ができます。鉄が傷まない温度の見極め、たたく加減とスピードは勘だけが頼り。一朝一夕ではできません」

そこから、包丁の元となる生地を切れるように研いで仕立てるのが刃付け(はつけ)職人と呼ばれる研ぎ師です。一般家庭で使用される洋包丁は両刃ですが、堺打刃物は片刃構造。そのなかでも最高品質の鋭利な切れ味は「手研ぎでしか作れない」と、自身も研ぎ師である澤田さん。

「正面から包丁の断面を見た時に緩やかなカーブをつくることで食材との摩擦が極めて低くなり、食材の細胞を傷つけず、美しい断面になる。超一流の料理人が刺身をひくだけで違いを表現する技術は、その手研ぎの繊細な技巧によって支えられています」

そこから柄付け職人がハンドルを付けて完成します。

そういった伝統的な鋼の和包丁だけでなく、「子の日」では独自の技術で他に類を見ない包丁をクリエイトしています。非鉄金属や超高硬度ステンレスなど、通常包丁に使われないものまで世界中から何百種類にも及ぶ鋼材を取り寄せては研究を重ね、独自開発した機器で生み出す包丁は、ミシュラン三つ星の料理人たちから圧倒的な支持を得ています。なかには1年がかりで作り上げる逸品もあるとか。

「もちろん工業的な部分もありますが、図面を引いて、その形に寸分違わずつくることができるのは、職人の手仕事があってこそ。現代は料理人でなくても道具にこだわられる趣味人の方も多いので、一度手に取っていただければその違いが実感できますよ」

受け継がれる珠玉の桐箪笥という文化

場所や用途によって“お誂え”でつくる桐箪笥。

それは、江戸時代初期の元禄期に経済が発展し生まれた、江戸をはじめ大阪や京都などの人口密集地で庶民にまで広がった伝統工芸品です。

東京・両国でその歴史を100年以上にわたって伝えているのが「桐屋田中」です。

「桐という素材は世界中にありますが、家具として使用しているのは日本だけ。

他の木材より軽量かつ機能的で、高温多湿な日本特有の気候風土に合っているので、文化として根付きました」と教えてくれたのは四代目の田中雅一さん。

その文化を如実に表しているのが、伝統工芸士が仕立てる最高級品の桐箪笥。そこには細部に至るまで匠の技が施されています。まず、素材選びの審美眼。

「名産地である新潟や東北の素材が中心ですが、年輪の間隔が狭いものを厳選することで仕上げた時に美しい見栄えになります。その見極めが重要です」

そこから約3年かけて天然乾燥させ、アク抜きをした後、表面材や底板など使用する場所を決め寸法通りに切る「木取り」を行います。

「ここから塗装で仕上げる前までにさまざまな工程がありますが、桐箪笥作りの基本でありもっとも難しいのがカンナ削り。素材ひとつひとつで異なる木目の微細を判断し、逆目を立てないよう正しい方向と絶妙な厚みで削る作業は、熟達した名工ならではの技術です」

そこで磨かれた柾目(まさめ ※家具の模様となる面)は、カルカヤという植物の根をタワシ状に束ねた「浮造(うづくり)」で磨き、凹凸を際立たせ、塗装に入ります。

「桐箪笥の仕上げ塗装で代表的なものは砥の粉(とのこ)仕上げです。ヤシャブシという植物の煮汁と砥の粉を混ぜた特殊な液をはけで塗るのですが、自然乾燥させなければならないので、その日の気温や湿度で配合や塗るスピードも変える。場合によっては夏場にストーブをたきながらすることもあります。この出来が最終的なクオリティを左右します」

また、バーナーで表面を炙った後、浮造をかけて砥の粉で仕上げ、ヴィンテージのような風合いを出す「時代仕上げ」は、焼き付ける一瞬一瞬で気が抜けないとか。

「そうしてひとつひとつ手作業で作られる桐箪笥は、経年変化で味わい深くなり、使い手の歴史が刻まれます」

その悠久の時間には、親から子へ、そして子から孫へ名品を受け継いでいく日本の生活文化の素晴らしさが宿っています。

アイデンティティが輝く“シグネットリング”

なんの変哲もない真鍮の六角ナットにヤスリを入れる。

それぞれの角を落とすように何度も何度も削る。

ひとつの面を残し、そこから美しい弧を描くくびれをつくるように、また削る。

時折確認し、小さいヤスリに持ち替え、細部を削り出す――。

その手指だけを使った、気の遠くなるような作業で生み出されるのは、特別感漂う“シグネットリング”です。

シグネットリングとは「signet=印章、紋章」という言葉の通り、印として使用されていたリングのこと。その歴史は古く、紀元前の古代エジプト王国が起源と伝わり、英国で紳士が華美なアクセサリーがよしとされない時代に、貴族たちの誇りや地位を象徴するアイテムとして普及しました。

現在も、世界中の違いのわかるファッショニスタたちに愛されています。

そのエレガンスをまとったリングがひそやかに話題となっているブランドが、KUBUS(クーブス)です。一人で製作・運営する斎藤柊真さんはブランドを立ち上げた後、誰にも教わらず、身の周りのものだけでシグネットリング作りを始めました。

特別な機器を一切使わない、その作り方は理論と感覚が融合した独自のもの。

「着けていても手の曲げ伸ばしがしやすいように、くびれをつくるのですが、その始まりを0.1mmにした時、どういった角度になるか数値に基づいた作り方をすることもあれば、削りながらひらめいたアイデアを大胆に取り入れることも。見た目はもちろんですが、手指の感覚を信じて作っています」

それは、内側にほんの少しカーブをつけて、着けた時にエッジが立たないようにするなど、目には見えない微細な技巧が節々に施されています。

その技術と感性がもっとも表れているのが、シグネットリングの顔となる手彫りのモノグラム。

下書きをした後、洋彫りタガネで浅彫りし、さらに深彫りして仕上げるデザインは、立体的かつグラフィカル。このデザインもすべて斎藤さんがオリジナルで作ります。

「具体的なリクエストがなくても、こんな意味を込めたいとか、お客さんがどんな感情で作りたいと思っているかを感じ取ることを大切にしています。結婚の記念やご家族が増えたお祝いなど幸せな気持ちの人には、もっと笑顔になってもらえるように。自分を変えたい、と挑んでいる方には背中を押すように。ただ単に予算、号数、デザインといったビジネスライクなものではなく、こちらのクリエイティビティを押し付けるのでもなく、オーダーしてくれた人とKUBUSの想いをかけ合わせて一緒に特別なジュエリーを作る。それが自分のなかのオーダーメイドだと思っています」

自分のアイデンティティを象徴するプロダクトを、クラフツマンとともに心を通わせて作る。その喜びはきっと人生を豊かにしてくれます。

〈Kentaro Soyama〉

問合せ、オーダーはホームページより受付。

https://kentarosoyama.wixsite.com/ksoyama/profile

〈中屋万年筆〉

問合せ、オーダー、実演販売のスケジュール等はホームページにて。

http://www.nakaya.org

〈子の日 築地店〉

住所:東京都中央区築地4-10-11

TEL:03-6264-1168

営業時間:9:00〜15:00

定休日:水曜日

https://www.nenohi.jp

〈桐屋田中ショールーム〉

住所:東京都墨田区両国4-1-8

TEL:03-3632-0341

営業時間:10:00〜17:00

定休日:水曜日

https://kiriyatanaka.co.jp/showroom/

〈KUBUS〉

問合せ、オーダーはホームページより受付。

https://kubusofficial.com

Recommend

-

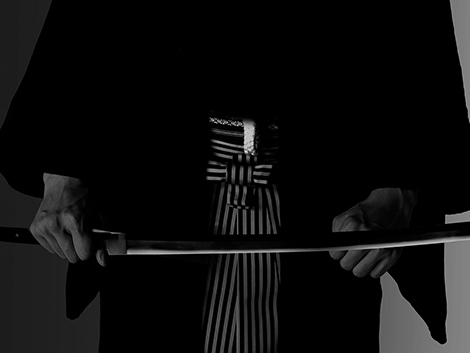

Story of katana現代の刀鍛冶・淺野太郎さんが手がける日本刀と

日本刀の技術を活かした鍛造包丁武器でありながら、古くは信仰の対象や権威の象徴とされてきた日本刀。時を経た今もなお、芸術品として多くの人を魅了しています。今回は、岐阜県羽島市に鍜治場を構える刀匠・房太郎こと淺野太郎さんに現代の刀鍛冶として、日本刀の魅力や未来について伺いました。記事を読む -

Only one item人生を豊かにする

オーダーメイドの職人もの日本人は、ものづくりという行為において古来よりその能力を育み、今日では世界有数の「ものづくり大国」として存在感を示しています。今回は、プロフェッショナルの卓越した技術と想いを宿したオーダーメイドの逸品を通して日本の手仕事の魅力をお届けします。記事を読む -

ELECTRIFIEDLEXUSの電動化戦略を通じて見る自動車社会の未来

2019年の東京モーターショーでLEXUSは、次世代の電動化ビジョン「Lexus Electrified」を発表し、電気自動車の世界を見据えた自動車社会のあり方を提案しました。今回は発表されたコンセプトモデル「LF-30 Electrified」を中心に自動車社会の未来を覗いてみましょう。記事を読む -

Bushido spirit混沌とした現代を生き抜くために

いまこそ知りたい“武士道”長きに渡って政治の中枢を担い、数々の傑人を輩出した武士。その精神や規範となる「武士道」がビジネス界でも注目を集めています。そこで今回は新渡戸稲造の『武士道』から、現代社会の未来への指標やチームマネジメントの本質にも通じる普遍的な教えを紹介します。記事を読む -

Kyoto Craftsmanship古都のクラフツマンシップに心震える

エレガントで静謐なひと時京都の中でも古都の風情をひと際感じられる京都・東山に、2019年秋「パーク ハイアット 京都」が誕生しました。世界最小規模の全70室にハイアット最高級ブランドのホスピタリティが凝縮されているとあって、国内外から高い注目を集めています。記事を読む -

detail and qualityディテールに込められたLEXUSのものづくり哲学

LEXUS各車のディテールには、見ただけでは判らないこだわりが数多く詰まっています。そこで今回はLEXUSのディテールにスポットをあて、そのこだわりやコンセプト、基本思想などを伺い、見えない部分にもこだわる「LEXUSのものづくり哲学」を紐解きます。記事を読む