デザインだけでなく機能からも考える

眼科医が教える、安全運転を叶える正しいアイウェアの選び方

ドライブ旅は、五感を刺激する豊かな体験に満ちている。しかし、実際の運転時に関して言えば、私たちは必要な情報のおよそ90パーセントを視覚に頼っているという。より快適で安全な運転のためには、日常生活でメガネやサングラスをかけるのとはまた異なる知識が必要。どんなレンズやフレームを選び、TPOに合わせてどう使い分けるべきかを、眼科医に教えてもらった。

Text:Shigekazu Ohno(lefthands)

安全運転は、よく見える「目」から始まる

よく「メガネは顔の一部」といわれるが、ことクルマを運転する際にかけるものとなると、もはやデザインの好みだけで語れるものではなくなる。「よく見えている」ことは、安全運転において必要不可欠な条件であり、メガネやサングラスといったアイウェアも、そのための「機能性」が普段以上に求められるからだ。

運転中、我々の五感の中でもっとも活躍するのは、いうまでもなく「視覚」であり、必要な情報のおよそ90パーセントをこれに頼っているといわれている(*映像情報メディア学会誌 Vol.61, No.12 / 2007「運転者の知覚・認知能力の診断と補償」三浦利章)。

走行している道路の様子、その脇を走る自転車や歩道にいる歩行者の様子、信号や踏切、矢継ぎ早に現れる多種多様な道路標識など、刻々と移り変わる車外の状況や情報をつぶさに観察し、それに対応しながら、さらにミラーに映るものやダッシュボード内の計器類、ナビゲーションにも目をやる――書き連ねてみると、驚くほど多くのタスクを、我々は主に視覚を通じて行っているのだ。

「どんなメガネやサングラスがいいか、という話題の前に、まずは現在ご使用中のものが十分な視力を引き出せているかが最重要になってきます。視力は日々少しずつ変わっていくもの。皆さんも子どもの頃、親から『暗いところで本を読んだりしていると、目が悪くなるよ』と言われた記憶があるかと思いますが、それは大人になっても同じことです。

さらに加齢にともなう老眼や、白内障やぶどう膜炎、網膜剥離といった病気を原因とする視力低下もあるかもしれません。急に見えなくなったのなら気づくものも、少しずつゆっくり見えなくなってきているとしたら『意外に気づいていなかった』というケースも起こり得ます。前回、視力検査を行ったのはいつ頃だったかを覚えていますか?理想をいえば、車検のタイミングに合わせて2、3年に1回は視力検査を行い、ご自分の正しい視力を知っておくことが大切です」

そう話してくれたのは、北海道大学大学院 医学研究科炎症眼科 特任教授の大野重昭氏。運転免許においても、普通自動車の運転に必要な視力は「両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、または一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上」と警視庁によって定められている。メガネをつくってから何年も経つ、という人は、メガネ自体の点検・整備を兼ねて(*フレームや鼻当ての歪みなどによっても、得られる視力が低下する可能性がある)、定期的に購入した店を訪ねることを習慣にするといいだろう。もしも視力が低下していても、フレームはそのままで、レンズのみを更新するということもできる。

大野氏はさらに、こんなアドバイスを付け加える。「メガネを購入する際、たいていは店内で視力を検査してくれますが、理想的には、あらかじめ眼科を訪ねて検査を行い、そこで書いてもらった処方箋を持ってメガネ店に行くことをおすすめします。より精確な検査結果が得られるだけでなく、思いもよらなかった目の病気の早期発見につながるケースもあり得るからです」

夜は昼より見えづらい? 夜間視力について知る

夜は暗いから見えづらい――誰もが感覚的に感じていることかもしれないが、個人差はあるものの、実際に多くの人が、夜間の方が、視力が低下しているという事実があるという。これは「夜間視力」というもので、例えば矯正視力が1.0程度のメガネをかけている人では、夜間視力は0.8程度にまで下がるのが一般的といわれている。

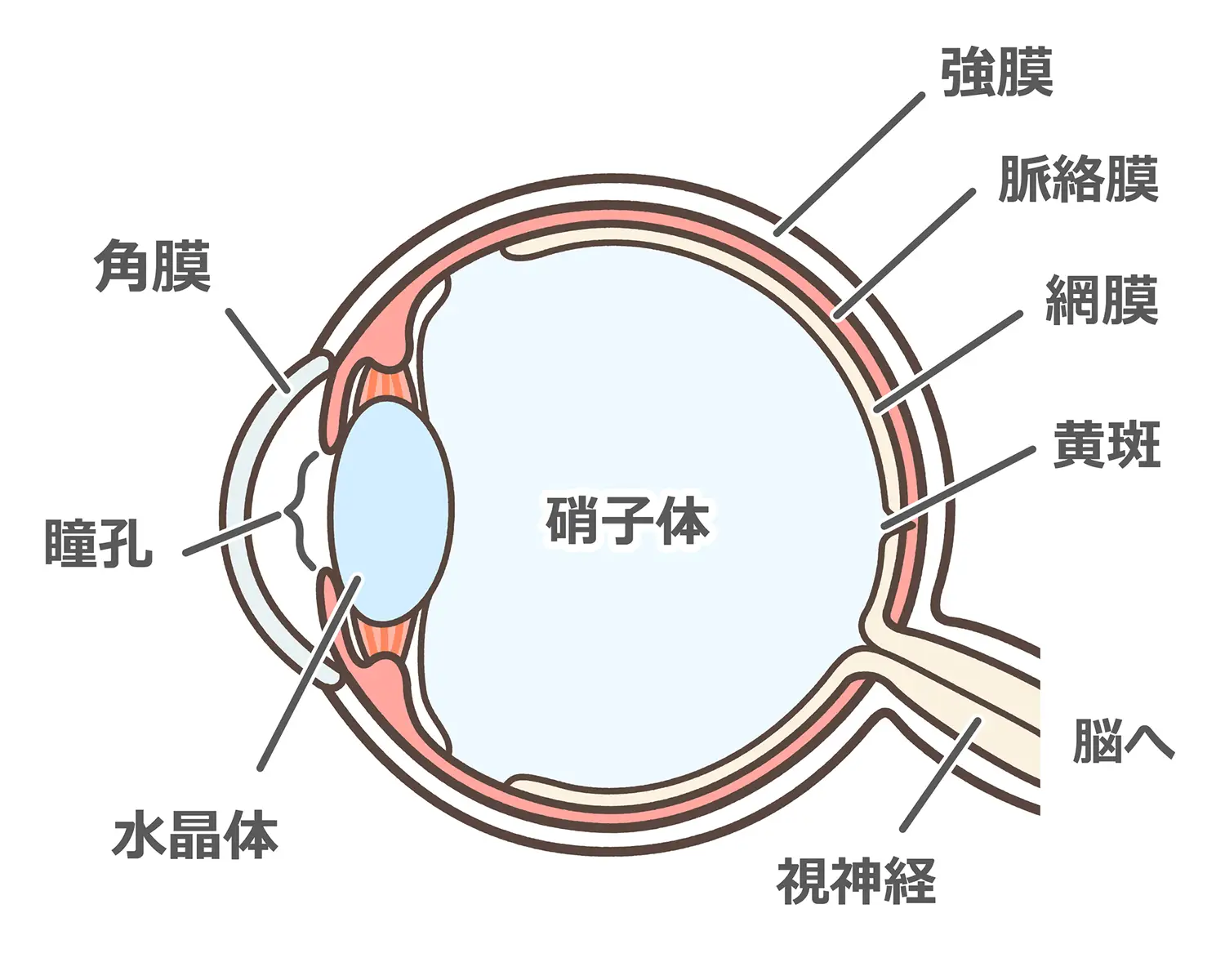

「目の中には、水晶体と呼ばれるレンズがあります。60代を過ぎてくると、このレンズが老化に伴って濁ってくるため、瞳孔の開きが大きくなる暗所、すなわち夜間に、『見えにくさ』につながるレンズの乱反射が起きるというメカニズムです」

自分の夜間視力がどのくらいなのかは、眼科で検査を受けることでわかると話す大野氏。対応策としては、日中は不要という人でも、夜間に運転する際にかけるメガネをつくることをすすめるという。

「視力の矯正というのが主な目的となりますが、最近のクルマのライトは性能が向上して、まぶしいほどになりました。日中の紫外線を防ぐためのサングラスとは異なる考え方で、対向車の目が眩むようなヘッドライトの明るさを軽減させる効果のある、イエロー系のカラーレンズを入れるという選択肢もあるようです」

「ここで注意してほしいのは――」、と大野氏が付け加えるのは、色の濃度についての注意点。濃すぎると、必要な光を十分に取り込めず、視界が暗くなってしまうため、目安としては15パーセントを超えることのないカラーレンズを選ぶといいという。

「『夜間運転用のメガネ』としてつくるのなら、忘れることのないように、車内に置いておくというのもいいかもしれません。ただし、ダッシュボードの上など直射日光が当たる場所では、熱によって変形や劣化の恐れもあるので、グローブボックスの中などに入れておくようにしましょう」

そのサングラスはUVカットレンズを使用しているか

日中のまぶしい陽射しを軽減させるためにかけるサングラス。だが、どんなレンズが装着されているかを知らないでいると、かえって目を痛めてしまう危険性もあるというから要注意だ。大野氏は、こう説明してくれた。

「極端な安物は、見た目こそサングラスのようでも、レンズにUVカット機能が備わっていない恐れがあります。ある程度以上の価格帯のサングラスであれば、たいていはUVカットレンズを用いており、『UV380』『UV400』といった紫外線防御率が表記されているはずです。

単に濃い色がつけられているだけのレンズでは、紫外線によって網膜が損傷を受け、視力低下につながる深刻な事態を招きかねません。ことクルマを運転するという用途から考えた場合、サングラスは決して単なるファッションアイテムではなく、機能性ツールなのだと、認識を新たにしていただけたらと思います」

便利と話題の「調光レンズ」について

昼は明るさに応じて色が濃くなり、サングラスとして機能し、暗くなってくると色が薄くなり、ふつうのメガネとして使える「調光レンズ」。メガネとサングラスの2本を持たなくても、これ1本で済む画期的なものとしてシェアを伸ばしているが、クルマの運転ということに限っていえば、実は「おすすめできない」と大野氏は語る。

「調光レンズは紫外線に反応して自動的に色が変わるレンズで、とても便利なものです。しかし、欠点としては明るさだけでなく温度によっても色が変わってしまうということと、色の変化に若干の時間がかかるということが挙げられます。そのため、注意すべきは運転中にトンネルに入った瞬間です。外がよく晴れていて、レンズが濃い色になっていた場合、暗くてよく見えないということになり、危険です。したがって、運転中の調光レンズメガネの装用は、避けるべきといえるでしょう」

遠近両用の「累進レンズ」について

同様に、遠方と近方に加えて中間度数があり、色々な距離にピントが合いやすいレンズとして人気の累進レンズについても、注意点を聞いてみた。

「クルマを運転する際は、遠くを見るだけではなく、時にはメーターを見たり、ミラーを見たりして、色々な距離にピントを合わせる必要があります。したがって、運転中に累進レンズを用いるメリットは大きいといえるでしょう。ただし、人によっては累進レンズの装用に不慣れな方もいるため、まずは非運転時に徐々に慣らしたあとで、運転時に装用することが大切です」

アイウェアのフレームについて

最後に、メガネ、サングラスともに、クルマの運転ということだけに限っていえば、フレームの選び方にも注意点があるという。

「最近は、フレームやテンプル(ツル)が極端に太いデザインのものも見受けられますが、運転中は常に正面を向いているわけではありません。例えば、ちらっと横の車線を見たり、サイドミラー越しに後ろを確認したりする際、太いフレームでは、この『横目』の視界を妨げてしまう恐れがあります。クルマの運転用には、できるだけ細いフレームを推奨します」

「デザインの趣味に合わない」という人には、運転専用のアイウェアをつくることをおすすめしたいと語る大野氏。「何ごとにおいても『万能』というものは滅多にありません。TPOに合ったモノ選びが大切であり、その使い分けを楽しめるような心のゆとりを持ちたいものですね」とまとめてくれた。

まずは自分の今の視力を知り、使っているアイウェアの適性を知ること。「目」から始める安全運転は、そのまま楽しいドライブ体験へと私たちを導いてくれるはずだ。

大野重昭氏

医師、医学博士。北海道大学医学部卒業。アメリカ カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学。サウジアラビア キングアブドゥルアジズ医科大学 客員教授。アメリカ プロクター眼研究所留学。横浜市立大学医学部眼科 教授。北海道大学大学院医学研究科眼科 教授。北海道大学大学院医学研究科炎症眼科 特任教授。愛心メモリアル病院 眼科部長(現:眼科センター長)(2013年)。2020年より同病院の眼科センター名誉顧問。2017年国際眼炎症学会Gold Medal受賞(スイス)、2018年G Palimeris Award受賞(ギリシャ)、2023年国際眼炎症学会D BenEzra Award受賞(ドイツ)など多数の受賞歴を持つ。