日本が誇る手仕事

能登から世界へ。復興の明かりを灯す「高澤ろうそく」

江戸時代から明治にかけて北前船の寄港地として栄えた石川県七尾市。現在、石川県にただ一軒残る和ろうそくの老舗である「高澤ろうそく」の創業は明治25(1892)年。昔ながらの製法で和ろうそくを作りつづける傍らで、新しい素材やデザインの開拓にも力を入れている。

Text:Tomoko Shimizui

Photo:Masato Shiga

Edit:Misa Yamaji(B.EAT)

風に強く、明るく力強い炎の和ろうそく

ろうそくは奈良時代、仏教とともに中国より伝来したといわれている。七尾では1650年頃に領主であった前田家がろうそくの製造・販売を推奨したことから産業として発達した。

能登は寺院も多く古くから信仰心が篤い土地柄。また「でか山」と呼ばれる山車が街を廻る「青柏祭(せいはくさい)」や、神に灯りを奉納する「奉燈祭(ほうとうさい)」など和ろうそくが用いられる場面も多い。

右中:朱ろうそく10号6本1,650円(税込み)

右:和ろうそく10号6本1,254円(税込み)

花が描かれた絵ろうそくは、冬場に仏壇に生花を供えることが難しい北陸地方の気候により生まれたものだ。

和ろうそくの原料にはウルシ科のハゼ、米ぬか、菜種、ヤシなどから採った植物油、和紙、灯芯草(い草)、真綿など植物性のものが用いられるのが西洋のろうそくとの大きな違い。

また、灯芯に空気が通る通り穴があるため、炎が大きく煤が出にくい。ロウが垂れにくい碇(イカリ)型の美しいフォルムもまた、和ろうそくの特徴だ。

「高澤ろうそく」では現在も手作業で製造が行われている。

Photo:Suga Koji

古くから七尾市の中心街であった一本杉通りで130年以上営業を続けてきた「高澤ろうそく」。国の有形文化財に登録されていた店舗の建物は、能登半島地震で母屋が傾き軒先も倒壊、営業が困難になってしまった。

七尾で和ろうそくの製造・販売を続ける最後の一店舗の灯りを絶やさないために、3月には同じ通りの200メートルほど離れた空き店舗を借りて営業を再開した。

「歴史ある商店街で被害の状況はさまざまですが、仏壇用の和ろうそくをお求めになる常連のお客さまも多いので、少しでも早く再開しなければという思いで仮店舗での営業に漕ぎつけました。おかげさまで毎日、たくさんの方に足を運んでいただいています」と、代表の高澤久さん。

倒壊してしまった元の店舗を再建するにはまだ時間がかかりそうだが、クラウドファンディングでは全国からの支援が集まり、目標金額を達成。多くの人の応援に支えられ、復興に向け歩みを進めている。

一本一本手作りで環境にも優しく

「高澤ろうそく」の和ろうそくは、七尾市内の工場で昔ながらの手法で製造されている。

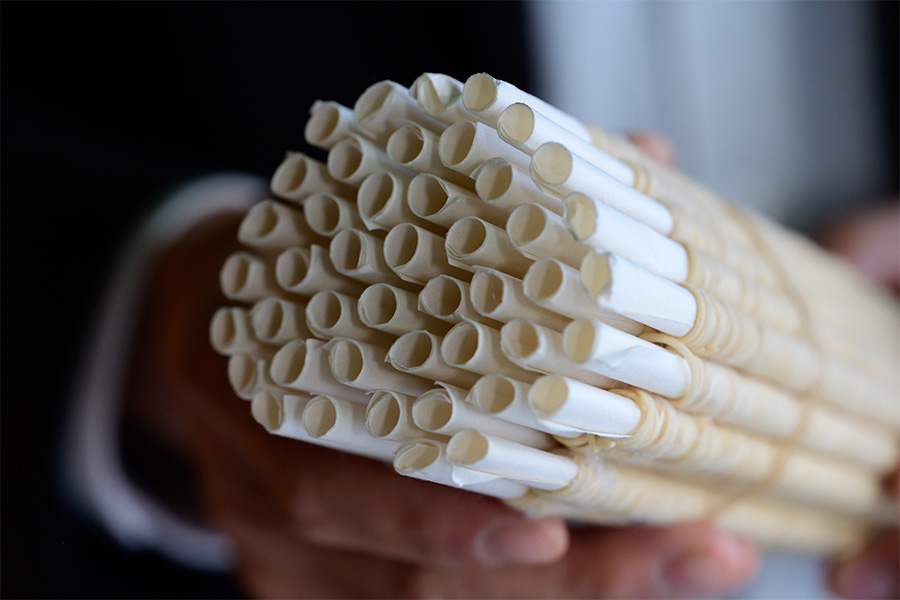

まずは灯芯。筒状にした和紙の上から灯芯草の芯の部分を手巻きし、さらにその上から真綿を巻き付けて留めている。ろうそくが燃えている間も、空洞になっている灯芯から吸い上げたロウと酸素が供給され、大きく揺らめく炎となる。

植物ロウは大きな窯で溶かし、中の空洞が潰れないよう灯芯に竹串を通して立てた木型に流し込む。

Photo:Suga Koji

冷えて固まったら、木型をはずしてバリと呼ばれるはみ出した余分なロウを削って成形。切り取った芯は窯に火をつけるときの着火剤として使用、窯で使用する薪は間伐された木材、製造過程で出たロウは溶かして再利用するなど、里山の恵みを無駄なく使い切る姿勢からは先人たちが積み上げてきた知恵と愛情が感じられる。

Photo:Suga Koji

和ろうそくの新たな可能性を求めて

昔、和ろうそくの原料はハゼの実が主流だった。しかしハゼの木の減少などの理由でハゼロウのろうそくを生産しているところも少なくなってしまった。

ハゼロウのろうそくはゆっくりと溶け、柔らかな炎が心地よい。「高澤ろうそく」は、伝統的な和ろうそくを知ってもらい未来につなぐため、伝統的なハゼロウの和ろうそくを作りつづけている。

これは、ハゼの植林活動が進み保全されることへの願いも込められているものだ。

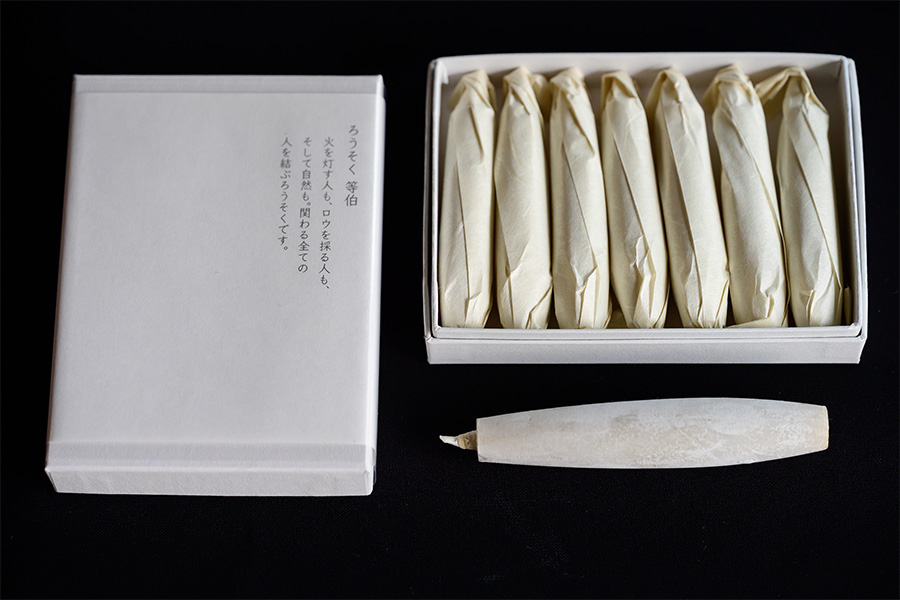

「ろうそく等伯」3号7本入 3,080円~(税込み)

和ろうそくの伝統を守る一方で、「高澤ろうそく」では新たな素材やデザインの開拓にも積極的だ。

昔ながらのロウの原料であるハゼの実以外にも、菜の花の種から搾ったロウを原料とする「菜の花ろうそく」や、米ぬかから作られた「米のめぐみろうそく」、漆の実を原料とする「うるしろうそく」なども展開。

特に同じ能登半島の輪島市で輪島塗に用いられる漆の植樹活動を支援するために考案された「うるしろうそく」は、能登半島地震で被災した漆かき職人が原料となる漆の実を守ったことで、製造を続けることができたという。

右:「和ろうそく ななお」5種5本入 2,200円(税込み)

また、植物を感じさせる波状のフォルムがユニークな「和ろうそく ななお」は、デザイナーとのコラボレーションから生まれたアイテム。火を灯すことのできるオブジェとして海外でも注目を集め、現在、イギリスの「ジャパンハウス・ロンドン」でも日本を代表する工芸品のひとつとして展示されている。

かつて日本人の生活に根付いていた和ろうそく。植物由来の自然な原料を使い、受け継がれてきた職人技で仕上げる力強く優しい灯りの魅力を現代の人びとに届けるために、高澤ろうそくの挑戦は続いていく。

高澤ろうそく

電話番号:0767-53-0406

URL:https://takazawacandle.jp/index.html